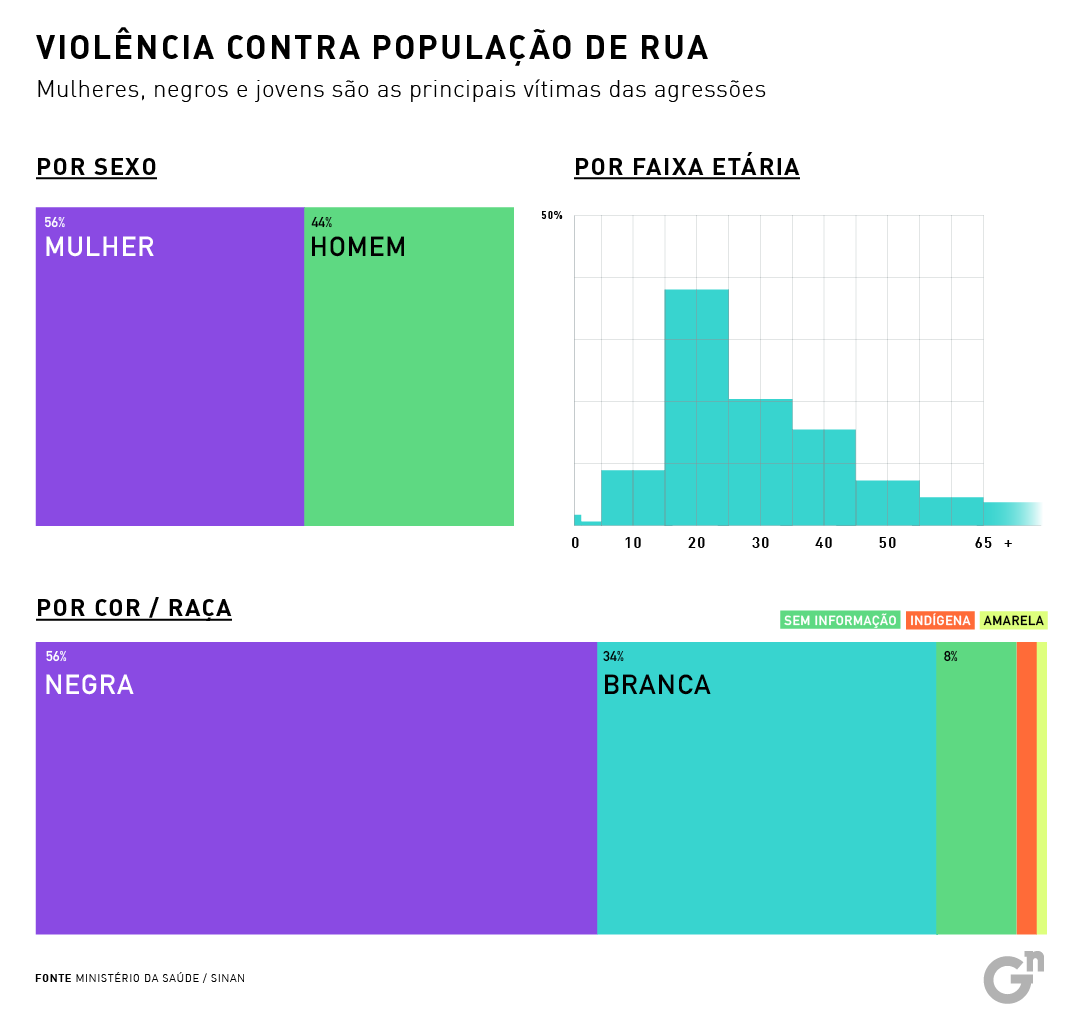

Dados do Rio de Janeiro mostram que mulheres são minoria entre essa parcela da população, mas registros do Ministério da Saúde apontam que, no Brasil, elas lideram os casos de violência causada exclusivamente pela condição de estar na rua

Confira a primeira reportagem da série especial sobre o aborto no contexto da saúde pública, da Justiça e do Legislativo brasileiros, motivada pelo Dia Latino-Americano e Caribenho de Luta Pela Descriminalização do Aborto (28 de setembro)

“Quando eu acordei, tinha um cara do meu lado, com a faca no meu pescoço e o pênis pra fora.” Assim Maria** inicia seu relato sobre o segundo dos quatro estupros que sofreu nos poucos 23 anos de vida. O ano era 2009 e, ainda que não tivesse entrado na vida adulta, já passava por mais um trauma: engravidava do seu estuprador. O Código Penal garante o aborto legal em casos como o de Maria, mas um fator foi determinante para ela não buscar nenhum serviço de saúde para realizar o procedimento: ela morava em cima de uma folha de papelão no centro do Rio de Janeiro.

Invisíveis ou vistas como sub-humanas pelo poder público e por parte da sociedade, mulheres como Maria, que moram na rua, quando precisam recorrer a um aborto legal, não enxergam no sistema público uma saída, ainda que seja direito delas. “Eu sabia que podia ir no hospital, mas isso também dá cadeia”, explica ela, consciente das restrições ilegais impostas a milhares de mulheres no país. Depois desse caso, Maria foi estuprada mais duas vezes. No auge do período fértil, engravidou em ambas. Nas três gestações, Maria recorreu a um método bastante difundido entre as mulheres que vivem em situação de rua para abortar: chá de maconha.

Invisíveis ou vistas como sub-humanas pelo poder público e por parte da sociedade, mulheres como Maria, que moram na rua, quando precisam recorrer a um aborto legal, não enxergam no sistema público uma saída, ainda que seja direito delas. “Eu sabia que podia ir no hospital, mas isso também dá cadeia”, explica ela, consciente das restrições ilegais impostas a milhares de mulheres no país. Depois desse caso, Maria foi estuprada mais duas vezes. No auge do período fértil, engravidou em ambas. Nas três gestações, Maria recorreu a um método bastante difundido entre as mulheres que vivem em situação de rua para abortar: chá de maconha.

Maria não fala da preparação do chá (“não sou só eu que faço, se eu falar pode dar problemas”), mas detalha seus efeitos: uma hemorragia intensa, pela qual ela passou três vezes sem contar para ninguém. Não foi ao hospital para saber se o sangramento podia significar o aborto ou algo pior, como a morte. Esperou passar. Um processo solitário, desde a compra da erva até o fim da hemorragia, com etapas anteriores que passaram por decidir se prosseguiria ou não com a gravidez.

“Eu não ia conseguir falar para o meu filho que ele veio de um estupro. E eu era uma criança, não tinha como: eu não sabia nem como cuidar de uma criança, amamentar. Então eu tirei. Eu conheci uma menina que me ensinou a fazer o chá e tomei. É um risco, mas pedi muito a Deus e a gravidez estava bem no início, então foi mais fácil.”

Há pouco mais de três anos, Maria transou com um homem em troca de um valor para comprar álcool. Hoje ela entende que, guiada pelo vício, também foi vítima de um estupro, que o homem “se aproveitou dela”. Não contou a ninguém quem era ele, somente que era um homem casado que “não iria assumir” o filho. Na época, ela morava embaixo de uma das passarelas que dão acesso ao Aterro do Flamengo, bem no ponto em que o Pão de Açúcar é enquadrado como o cartão-postal que o mundo conhece. Naquela noite, engravidou e pensou em abortar pela quarta vez. Mas logo desistiu e, por algum motivo difícil de explicar, decidiu manter a gravidez.

Mais uma vez, sua descrença no sistema de saúde e no Estado veio à tona. Enquanto se recuperava dentro da maternidade municipal onde deu à luz, Maria lembrou-se das histórias que ouvia na rua: “eles roubam os filhos da gente”. Colocou então a menina recém-nascida dentro de uma bolsa e fugiu da unidade. Mais uma vez correndo riscos, ela evitou perder a filha e ficaram juntas por mais quatro meses. Quando a bebê completou esta idade, a mãe de Maria a denunciou para o Conselho Tutelar, porque ela morava na rua. Desde então, ela nunca mais viu a criança. Em setembro, a filha de Maria completa três anos — e já foi adotada por uma nova família.

Maria continua vivendo pelas ruas do Rio de Janeiro. Suas roupas são comumente associadas às de um menino adolescente, seu cabelo é cortado à máquina e seu rosto é cansado. No peito, ela traz marca de uma facada, souvenir de uma das inúmeras brigas que regularmente envolvem pessoas em situação de rua. No rosto, a cicatriz que recebeu três dias antes de encontrar a reportagem, em outro episódio de violência.

Dados do Ministério da Saúde, compilados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, mostram que mulheres são as principais vítimas de violências motivadas exclusivamente por uma pessoa estar em situação de rua. Números referentes a 2017 apontam que elas são 56,3% das vítimas registradas no Sistema de Informação de Agravos (Sinan), e ainda há o eterno problema da subnotificação de casos. Pessoas negras, como Maria, são 55,8% das vítimas. E a violência sexual, relatada por ela, é a terceira maior sofrida por população de rua, atrás somente da violência física, que corresponde a nada menos do que 93% dos casos, e da violência moral, que inclui humilhações, por exemplo.

“Menos mulheres”

Esses e outros percalços da vida nas ruas não são apenas conclusões dos três dias em que a reportagem da Gênero e Número circulou pelo Rio de Janeiro ouvindo mulheres que dormem embaixo das marquises. São também conclusões empíricas, testemunhadas e definidas muito bem por Elicarla Álvares, ex-moradora de rua que atualmente vive em uma ocupação no Rio. Hoje, Elicarla é uma das articuladoras na Câmara Municipal na Comissão Especial para a População em Situação de Rua.

Se, para alguns, o argumento de que a dificuldade de acesso ao sistema de saúde se dá somente porque o assunto do aborto é um tabu na sociedade, mulheres como Elicarla provam que não. Ela vivenciou as suas duas gestações em situação de rua, e explica que, para se proteger, escondeu até o último momento seu “estado”. O principal medo é a sondagem para que o filho seja entregue à adoção por intermédio de agentes do Estado, mas também há o receio de ser mal atendida em um pré-natal. Os fatores que contribuem para a descrença no poder público por parte dessas mulheres se acumulam.

Tentativa e erro

Na saúde, o braço mais próximo do Estado que chega a essas mulheres é o Consultório na Rua. Criado em 2010 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o programa atende pessoas em situação de rua, dividindo-se em seis grandes áreas. Uma profissional que compõe uma das equipes do Consultório explica à Gênero e Número que as equipes fazem seus esforços para serem mais agradáveis às mulheres, principalmente: “Em casos de gravidez, a gente faz o pré-natal, o acompanhamento geral. E se é possível fazer na rua, fazemos na rua”. A tática é utilizada para evitar que a mulher desista do atendimento e tenha o acompanhamento correto.

A profissional de saúde, que pediu para não ser identificada, conta que nunca atendeu diretamente um caso de aborto, mas que existem os protocolos, de acordo com a vontade da mulher. Perguntada sobre a orientação para encaminhar a um aborto seguro, ela confirma o receio de Maria.

“Podemos orientar dentro dos procedimentos seguros e falar que se ela tentar o aborto e houver algum problema, estaremos disponíveis para atendê-la. Não vamos mandar procurar a emergência sozinha, porque elas podem temer, mas nos disponibilizamos para acompanhá-la e dar as orientações sobre cada procedimento e seus perigos”, afirma.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro informou, em nota, que “segue os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde tanto em relação ao aborto legal quanto em casos de violência sexual”. A pasta também diz que “todas as 12 maternidades da rede municipal estão aptas a realizar o procedimento, de acordo com o previsto em lei”, apesar do Mapa do Aborto Legal, da Artigo 19, apontar que somente seis unidades municipais de saúde fizeram o serviço mais de uma vez na cidade.

Elicarla não se furta em elogiar as profissionais do Consultório na Rua. De acordo com ela, deveria ser comum uma mulher, independentemente de morar ou não na rua, procurar a unidade de saúde mais próxima para ser atendida. Mas a forma como os hospitais as enxergam é (mais) um problema.

“A mesma saúde destinada a você deveria ser destinada a mim. Todos os serviços. No posto de saúde, [os profissionais] tratam mal, fazem a pessoa ficar na fila. Todos [que não moram na rua] são atendidos na frente. Por mais que o Consultório de Rua exista, sempre há falhas. Sempre há a troca de médicos, e as mulheres em situação de rua se queixam muito. Muitas mulheres não fazem pré-natal, não fazem preventivo. Existe uma barreira e elas se questionam: ‘Vou abrir as pernas para o médico [fazer exame], mas e se ele me violentar?’. Elas têm medo.”

A SMS do Rio também afirma, na mesma nota, que “todas as unidades de Atenção Primária da rede municipal estão aptas a realizar o atendimento a mulheres em situação de rua” e que elas “têm acesso a serviços como exame preventivo, agendamento de mamografia e fornecimento de preservativos”.

Para Elicarla, isso não é suficiente: “Em relação à prevenção, distribuem a camisinha mas não falam sobre o tema, não ensinam a usar. É preciso mais”.

Um sem-fim de problemas

O medo relatado pelas mulheres em situação de rua se estende a outras áreas. Luciana**, que mora na rua há 20 anos, permanentemente precisa se virar para sobreviver. No dia em que encontrou a reportagem, sua mochila havia sido roubada havia menos de 24 horas. Todos os seus pertences, exceto seus documentos, foram levados enquanto ela não estava no papelão em que dorme. “Meus documentos ficam guardados com um amigo, que é segurança em um prédio aqui perto”, relata.

É dos seus documentos que ela não abre mão, pois garante que a truculência policial é tamanha com pessoas que moram na rua que estar em dia com os próprios documentos é uma garantia mínima para não ser levada compulsoriamente para abrigos. Nas últimas semanas, entretanto, esse risco está mais iminente. O decreto municipal 46.314/2019, assinado pelo prefeito Marcelo Crivella, autoriza a internação compulsória de moradores de rua em abrigos da cidade. Defensoria Pública e Ministério Público já se manifestaram contra.

O pesquisador Anderson Rosa, doutor em Ciências pela Unifesp com a tese “Mulheres em situação de rua na cidade de São Paulo: um olhar sobre trajetórias de vida”, avalia que o decreto de Crivella é um retrocesso: “Não tem um dado científico que embase essa estratégia como algo positivo ou relevante. É o retorno dos manicômios, onde colocamos tudo que não se encaixa na sociedade para fora”.

Rosa pesquisa população em situação de rua, especialmente mulheres, há cerca de 20 anos. Para ele, às violências como as descritas nesta reportagem também deve ser acrescida a violência de Estado: “E o Estado tem um papel contraditório, que penaliza a mulher que já está com ausência de retaguarda do próprio Estado. Ao mesmo tempo em que fornece políticas de assistência social e saúde, o Estado tem uma polícia violenta e higienista contra essa população”.

Rosa acredita que a discussão sobre aborto, atravessada pela violência sexual, física e também de Estado, ainda está muito distante de pessoas que vivem em situação de rua. “O aborto legal é uma discussão encabeçada por movimentos feministas que, na essência, são formados por mulheres com mais estudo e com condições de ativismo político consciente. A reivindicação do aborto para as mulheres em situação de rua ainda está muito distante”, sintetiza.

*Lola Ferreira é jornalista e colaboradora da Gênero e Número.

**Os nomes das vítimas que deram seus depoimentos para esta reportagem são fictícios.

Nenhum comentário:

Postar um comentário