21.06.2018

É difícil debater a questão dos preconceitos de gênero sem tocar na sexualidade humana. Não à toa, é recorrente vermos, nas lutas das feministas, frases que reforçam o poder sobre o próprio corpo e a liberdade de utilizá-lo como bem quiser. Na literatura, esta ligação aparece forte também. Um exemplo atual é Sexe et Mensonges (Sexo e Mentiras), mais recente obra da escritora e jornalista franco-marroquina Leïla Slimani, um relato direto da opressão sexual das mulheres em um país muçulmano. O livro foi escrito após várias entrevistas que realizou com marroquinas. A sexualidade, ou melhor, a liberdade sexual da mulher também foi debatida na conferência de Slimani no Fronteiras e a questão volta à tona já no próximo encontro do projeto, mas sob uma ótica totalmente diferente.

Falamos da vida sexual de Catherine Millet, que foi tema de seu polêmico best-seller, traduzido para dezenas de países. O livro de Millet não compila diversos depoimentos e nem pretende ser voz de uma geração. Pelo contrário, é um relato analítico e individual de uma mulher que descobriu seu corpo de uma forma que, até então, era atribuída aos homens. Millet não levanta bandeiras, não fala de forma apaixonada sobre a luta pela liberdade sexual ou algo assim. Ela apenas relata que viveu desta forma – e isso foi o suficiente para escandalizar o mundo.

|

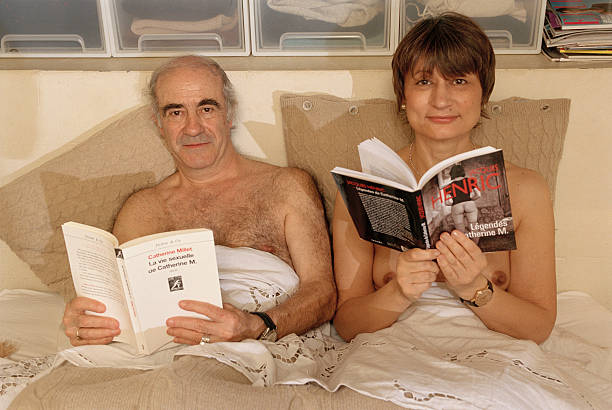

| [Na imagem, Slimani e Millet no debate A literatura, uma revolta feminina?, em Paris, em 2017. Foto por Kamil Zihnioglu/Le Monde] |

É o que explica o Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, em um artigo especial sobre a obra A vida sexual de Catherine M., lançado na época da publicação do livro de Millet. “Esse livro mostra — e isso talvez seja o que de realmente escandaloso há nele — que estavam enganados os que acreditavam que o sexo em cadeia, transformado em estrita ginástica carnal, completamente dissociado do sentimento e da emoção, era coisa exclusiva de homens.” Vargas Llosa usa a obra de Millet para dissecar a sexualidade humana e lembrar-nos que a liberdade sexual, mesmo nos nossos dias, é um privilégio de poucas mulheres. O artigo de Llosa foi um dos selecionados para compor seu recente livro A civilização do espetáculo e também pode ser lido no original espanhol no site do El País.

MARIO VARGAS LLOSA | O sexo frio

Diz a lenda que, na noite de núpcias, o jovem Victor Hugo fez amor oito vezes com a esposa, a casta Adèle Foucher. E que, em consequência desse recorde estabelecido pelo fogoso autor de Os Miseráveis — que, segundo confessou, havia chegado virgem àquela noite nupcial —, Adèle ficou vacinada para sempre contra esse tipo de atividade. (Sua tortuosa aventura adulterina com o feio Sainte-Beuve não teve nada a ver com prazer, e sim com despeito e vingança.)

O sábio Jean Rostand ria desse recorde de Hugo e o comparava às proezas de outras espécies no campo da fornicação. O que são, por exemplo, as oito efusões consecutivas do vate romântico comparadas aos quarenta dias e às quarenta noites em que o sapo copula com a sapa sem um único instante de descanso? Pois bem, graças a uma aguerrida francesa, a senhora Catherine Millet, anfíbios anuros, coelhos, hipopótamos e outros grandes fornicadores do reino animal encontraram, na medíocre espécie humana, uma êmula capaz de medir-se com eles de igual para igual e até de derrotá-los em números copulatórios.

Quem é a senhora Catherine Millet? Uma distinta crítica de arte, que conta mais de meio século, dirige a redação da Art Press, em Paris, e é autora de monografias sobre a arte conceitual, o pintor Yves Klein, o designer Roger Tallon, a arte contemporânea e a crítica de vanguarda. Em 1989 foi curadora da seção francesa da Bienal de São Paulo e, em 1995, curadora do pavilhão francês da Bienal de Veneza. Sua celebridade, porém, é mais recente. Decorre de um ensaio sexual autobiográfico, recém-publicado pela Seuil, La vie sexuelle de Catherine M., que causou considerável rebuliço e encabeçou a lista de livros mais vendidos na França durante várias semanas.

Direi desde já que o ensaio da senhora Millet vale bem mais que o ridículo alvoroço que lhe deu publicidade, e também que quem saiu correndo para lê-lo, atraído pelo halo erótico ou pornográfico que o adornava, ficou decepcionado. O livro não é um estimulante sexual nem uma elaborada imagística de rituais a partir da experiência erótica, e sim uma reflexão inteligente, crua, insolitamente franca, que em alguns momentos adota a aparência de informe clínico. A autora debruça-se sobre sua própria vida sexual com a diligência glacial e obsessiva dos miniaturistas que constroem barcos dentro de garrafas ou pintam paisagens em cabeça de alfinete. Direi também que esse livro, embora interessante e valoroso, não é agradável de ler, pois a visão do sexo que ele transmite ao leitor é quase tão cansativa e deprimente quanto a que foi transmitida à senhora Victor Hugo pelas oito investidas maritais de sua noite de núpcias.

Catherine Millet começou a vida sexual bastante tarde — aos 17 anos —, para uma moça da sua geração, a da grande revolução dos costumes, representada por maio de 68. Mas, de imediato, começou a recuperar o tempo perdido, fazendo amor a torto e a direito, por todos os lugares possíveis do corpo, num ritmo alucinante, até atingir números que, segundo calculo, devem ter ultrapassado com vantagem aquele milhar de mulheres que, em sua autobiografia, o incontinente polígrafo belga Georges Simenon se gabava de ter levado para a cama.

Insisto no fator quantitativo porque é o que ela faz na extensa primeira parte do livro, intitulada precisamente “O número”, em que ela documenta sua predileção pelos partouzes, o sexo promíscuo, as orgias. Nos anos 1970 e 1980, antes que a liberdade sexual perdesse ímpeto e, com o fantasma da AIDS, deixasse de ser moda em toda a Europa, a senhora Millet — que se descreve como mulher tímida, disciplinada, um tanto dócil, que nas relações sexuais encontrou uma forma de comunicação com seus congêneres que não lhe ocorre facilmente em outras esferas da vida — fez amor em clubes privados, no Bois de Boulogne, às margens das estradas, em saguões de prédios, bancos públicos, além de casas particulares, e, algumas vezes, na parte traseira de uma camionete, onde, com a ajuda do amigo Éric, que organizava a fila, despachou em algumas horas dezenas de aspirantes.

Digo aspirantes porque não sei como chamar esses fugazes e anônimos companheiros de aventura da autora. Não clientes, evidentemente, porque Catherine Millet, embora tenha prodigalizado favores com generosidade sem limites, nunca cobrou por isso. Sexo para ela sempre foi passatempo, esporte, rotina, prazer, nunca profissão ou negócio. Apesar da imoderação com que o praticou, diz ela que nunca foi vítima de brutalidades nem se sentiu em perigo; mesmo em situações confinantes com a violência, bastou-lhe uma simples reação negativa para que os circundantes respeitassem sua decisão. Teve amantes e agora tem marido — escritor e fotógrafo, que publicou um álbum de nus da esposa [Jacques Henric, na foto, com Millet] —, mas amante é alguém com quem se supõe existir uma relação um tanto estável, enquanto a maioria dos companheiros sexuais de Catherine Millet aparece como silhuetas de passagem, tomadas e abandonadas com desdém, quase sem que houvesse de permeio algum diálogo entre eles. Indivíduos sem nome, sem rosto, sem história, os homens que desfilam por esse livro, assim como as vaginas furtivas dos livros libertinos, nada mais são que pênis transeuntes. Até agora, na literatura confessional, apenas os varões faziam amor assim, em sequências aleatórias e em grande número, sem nem se preocuparem em saber com quem. Esse livro mostra — e isso talvez seja o que de realmente escandaloso há nele — que estavam enganados os que acreditavam que o sexo em cadeia, transformado em estrita ginástica carnal, completamente dissociado do sentimento e da emoção, era coisa exclusiva de homens.

Convém deixar claro que nessas páginas Catherine Millet não ostenta o menor feminismo. Não exibe sua riquíssima experiência em matéria de sexo como bandeira reivindicatória ou acusação contra os preconceitos e discriminações ainda sofridas pelas mulheres no âmbito sexual. Seu testemunho é desprovido de sermões, e, com o que conta, ela não demonstra a menor pretensão de exemplificar alguma verdade geral, ética, política ou social. Ao contrário, seu individualismo é extremado e muito visível nos escrúpulos de não querer tirar de sua experiência conclusões para todos, sem dúvida porque não acredita que elas existam. Por que então tornou pública, por meio de uma autoautópsia sexual sem precedentes, essa intimidade que a imensa maioria de mulheres e homens esconde a sete chaves? Parece que para ver se assim se entende melhor, se consegue ter a perspectiva suficiente para transformar em conhecimento, em ideias claras e coerentes, esse poço escuro de iniciativas, arrebatamentos, audácias, excessos e, também, confusão que, apesar da liberdade com que foi assumido, o sexo ainda é para ela.

O que mais desconcerta nessa memória é a frieza com que está escrita. A prosa é eficiente, faz questão de ser lúcida, muitas vezes abstrata. Mas a frieza não impregna apenas a expressão e o raciocínio. É também a matéria, o sexo, o que exala um hálito gelado, congelante e, em muitas páginas, deprimente. A senhora Millet afirma que muitos de seus parceiros a satisfizeram e a ajudaram a materializar suas fantasias, e que passou bons momentos com eles. Mas realmente a completam, fazem-na gozar? A verdade é que seus orgasmos parecem mecânicos, resignados e tristes. Ela mesma o dá a entender, de maneira inequívoca, nas páginas finais do livro, quando indica que, apesar da diversidade de pessoas com quem fez amor, nunca se sentiu tão realizada sexualmente como ao praticar (“com a pontualidade de um funcionário”) a masturbação. Portanto, nem sempre é certa a disseminada crença machista (esta adjetivação agora já é discutível) de que, em matéria sexual, só na variação se encontra o gosto. Que o diga a senhora Millet: nenhum de seus incontáveis parceiros de carne e osso foi capaz de destronar seu invertebrado fantasma.

Esse livro confirma o que toda literatura centrada no sexual mostrou à saciedade: separado das demais atividades e funções que constituem a existência, o sexo é extremadamente monótono, de um horizonte tão limitado que no final acaba sendo desumanizador. Uma vida imantada pelo sexo, e só por ele, rebaixa essa função a uma atividade orgânica primária, que não é mais nobre nem prazenteira que comer por comer, ou defecar. Só quando a cultura o civiliza e o carrega de emoção e paixão, quando o reveste de cerimônias e rituais, o sexo enriquece extraordinariamente a vida humana, e seus efeitos benéficos se projetam por todas as brenhas da existência. Para que essa sublimação ocorra é imprescindível, como explicou Georges Bataille, que se preservem certos tabus e regras que canalizem e freiem o sexo, de modo que o amor físico possa ser vivido — gozado — como uma transgressão. A liberdade irrestrita e a renúncia à teatralidade e ao formalismo em seu exercício não contribuíram para enriquecer o prazer e a felicidade dos seres humanos graças ao sexo, mas, ao contrário, para banalizá-lo, convertendo em mero passatempo o amor físico, uma das fontes mais férteis e enigmáticas do fenômeno humano.

Além do mais, é bom não esquecer que essa liberdade sexual que se exibe com tanta eloquência no ensaio de Catherine Millet ainda é privilégio de pequenas minorias. Enquanto eu lia esse livro, aparecia na imprensa a notícia da lapidação, numa província do Irã, de uma mulher que um tribunal de aiatolás fanáticos considerou culpada de aparecer em filmes pornográficos. Cabe esclarecer que “pornografia”, numa teocracia fundamentalista islâmica, consiste em a mulher mostrar os cabelos. A culpada, de acordo com a lei corânica, foi enterrada numa praça pública até o peito e apedrejada até a morte.

Nenhum comentário:

Postar um comentário