O debate sobre violações de direitos no parto chegou às mãos do presidente do STF. Entenda o que está em jogo e conheça os relatos de mulheres vítimas da violência obstétrica

THAIS LAZZERI

04/08/2015

A goiana Eva Maria Cordeiro precisou de nove anos para conseguir compartilhar sua história em público. Ainda assim, a conta de forma entrecortada e sussurrada, como quem receia despertar um horror antigo, que teima em assombrá-la. Em 2006, ela estava grávida. Com o marido, escolheu o médico que os acompanharia no parto e no hospital, referência em atendimento cuidadoso. Aos sete meses de gestação, a bolsa estourou. Na primeira ida à maternidade, Eva foi internada por dois dias, depois mandada para casa. Deveria retornar para o plantão do médico escolhido, três dias depois. Ao voltar ao hospital, porém, foi atendida sob uma rajada de críticas e reclamações. Ao sair de lá, havia perdido o bebê e sofria acusações de ser a culpada pela tragédia.

Eva tomou medicamentos psiquiátricos por um ano após o episódio. Nos anos seguintes, teve dois filhos, sem maiores incidentes. Assim, em abril, achou forças para contar como, em 2006, perdeu seu bebê e foi maltratada no hospital. O relato foi feito num encontro sobre parto humanizado (é o parto mais natural possível, em que se respeita a fisiologia do parto e da mulher, e intervenções são feitas apenas quando necessárias), em Anápolis, Goiás.

Ela lembra que, ao voltar ao hospital, conforme a orientação que havia recebido, ouviu reprimendas em tom inquisidor: “Por que não veio mais cedo?”, “Queria forçar um parto normal?”, “Quem manda no procedimento sou eu”. Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia para, segundo um dos profissionais que a receberam, “arcar com as consequências” de suas escolhas. A equipe médica tentou empurrar a barriga de Eva, com a manobra de Kristeller. A manobra, tradicional, mas hoje muito questionada, consiste em dar empurrões para ajudar na saída do bebê. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre a barriga de Eva. Como a paciente reagiu, amarraram suas mãos. O bebê não sobreviveu. Disseram que a morte ocorreu por a mãe ter “forçado” o parto.

Eva não recebeu o prontuário médico, que é um direito da gestante. “Assumi a culpa pela morte do meu filho. Meu casamento quase acabou. Parei de trabalhar e abandonei o mestrado”, diz. Uma lembrança especialmente amarga é a do marido carregando o caixão do filho morto, como quem embala um bebê. “Tem gente que acha que venci por ter outros filhos. Quem disse? Nunca fui ao cemitério onde meu filho está enterrado. Tenho medo de não sair viva de lá”, afirma.

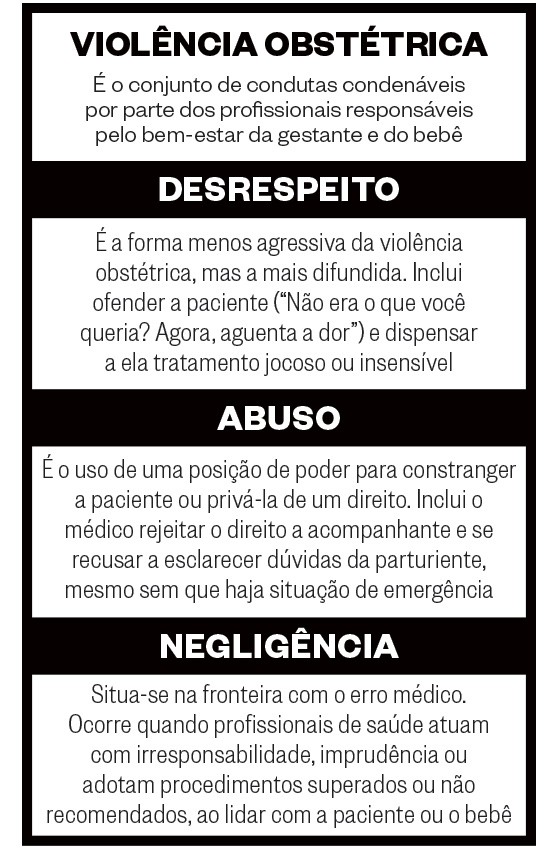

Os abusos de que Eva foi vítima foram vistos, por décadas, com tolerância. Por essa visão tradicional, uma certa rudeza era consequência natural da série de decisões rápidas que médicos, enfermeiros e atendentes hospitalares têm de tomar, a fim de realizar partos em sequência e evitar imprevistos. Os profissionais não poderiam ser importunados por dúvidas fora de hora ou por vontades peculiares de cada família. Não mais. Os abusos são agora reconhecidos como tal e recebem o nome de violência obstétrica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a expressão como o conjunto de atos desrespeitosos, abusos, maus-tratos e negligência contra a mulher e o bebê, antes, durante e depois do parto, que “equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais”. “Tem gente que nem sabe que isso é crime”, afirma Fabiana Paes, promotora do Ministério Público de São Paulo.

As mulheres fotografadas nesta reportagem foram vítimas dessa forma de agressão. Em 27 de abril, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu, em mãos, um dossiê de alerta para o problema. Um dos documentos é a primeira nota técnica sobre violência obstétrica no Brasil, produzida por uma ONG que combate a violência contra a mulher, a Artemis. Lewandowski recebeu também o Projeto de Lei 7.633/14, que define os direitos das famílias à espera de um bebê.

Mais de duas dezenas de comunidades no Facebook foram criadas para falar sobre a violência obstétrica. Nesses grupos, públicos ou não, mulheres como Eva compartilham as próprias experiências, revivem o passado com os depoimentos de novas mães e ajudam mulheres que não reconhecem, por falta de informação, maus-tratos e abusos sofridos. No YouTube, proliferam vídeos caseiros com depoimentos – há até um trabalho de conclusão de curso universitário. Será lançado, neste ano, um documentário sobre mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. Para Suzanne Jacob Serruy, diretora do Centro Latino-Americano da Saúde da Mulher da Organização Pan-Americana da Saúde, as redes fortaleceram as demandas das vítimas. A pressão, ela diz, fez com que instituições sérias de saúde se pronunciassem publicamente sobre o tema, condenando práticas desrespeitosas. “Essa foi a primeira vitória. Como vítimas diretas, as gestantes ficam em evidência, mas essa questão é inaceitável para toda a sociedade”, diz Suzanne.

A convite de ÉPOCA, duas mulheres que não foram vítimas, mas consideram-se ofendidas por essa forma de violência, aceitaram integrar a campanha #partocomrespeito. A atriz Grazielli Massafera o fez por um motivo pessoal: sua mãe foi desrespeitada ao dar à luz (ela prefere não falar publicamente sobre o assunto). A apresentadora do GNT e jornalista Astrid Fontenelle também apoia a causa. “Todas as mães e todos os bebês têm esse direito”, diz Astrid.

O efeito das redes se tornou evidente no caso da paranaense Kelly Mafra. Quando ela publicou seu relato em um grupo fechado para mães no Facebook, em 2014, não imaginava que o primeiro comentário mudaria sua cabeça. A experiência na maternidade, no nascimento do primeiro filho, havia ficado muito aquém de suas expectativas. Mas, até então, ela não pensava ter sofrido abuso. O comentário da colega de grupo lhe avisou que ela havia sido vítima de violência obstétrica. Neste ano, o relato de Kelly e o de outras 30 mulheres que deram à luz no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, Paraná, chegarão ao Ministério Público no Paraná.

O primeiro incômodo foi ser alvo de deboche por parte da equipe médica, por um problema decorrente da gestação (ela tinha hemorroidas). Na sala de parto, não permitiram a entrada do marido de Kelly, apesar de o direito ser garantido em lei desde 2005, mesmo ano em que o Costa Cavalcanti ganhou, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, o selo Hospital Amigo da Criança, um prêmio por boas práticas com gestantes. Quando as dores das contrações chegaram, ouviu: “Na hora de fazer, não gostou?” e “Não grita, vai assustar as outras mães”.

Depois que o bebê nasceu, disseram que ela levaria o “ponto do marido”, para “continuar casada”. No parto normal de Kelly, o médico fez um pequeno corte no períneo (um grupo de músculos que sustenta os órgãos pélvicos) para facilitar a saída do bebê, a episiotomia. Recomendado em alguns casos pela OMS, no Brasil o procedimento é regra. Kelly não foi avisada. Na sutura, o médico deu um ponto a mais, para apertar a abertura da vagina. O procedimento, sem base científica, acompanha a crença de que o parto alargaria a vagina e tornaria o sexo insatisfatório para o homem. Kelly ainda sente dores por isso. A direção do hospital disse desconhecer a ação e os problemas numerados e condenar as práticas mencionadas.

A grávida se encontra numa situação de vulnerabilidade peculiar. Não é uma doente, o que faz com que parte dos profissionais de saúde a trate com menor deferência, como alguém que se submete ao atendimento por escolha própria. Mas é pressionada por um imperativo muito maior que o cuidado com a própria saúde – a saúde da criança. Isso dificulta que ela questione a autoridade de um médico e de outros responsáveis pelo atendimento. A submissão tem consequências ruins. “O desrespeito virou uma prática institucionalizada”, diz Suzanne, da Organização Pan-Americana da Saúde.

As posturas ruins dos profissionais nos hospitais ganharam status de normalidade, ao longo de décadas, por outro fator. Nos anos 1950, 1960 e 1970, transformar o nascimento num processo controlado e previsível foi útil, a fim de reduzir o número de mortes de mães e crianças. Mas, com esse controle, vieram também o domínio do médico sobre o procedimento (em detrimento da autonomia da parturiente) e a adoção de práticas-padrão, como a raspagem dos pelos pubianos e a lavagem intestinal. Sabe-se hoje que elas não têm fundamentação científica. Mesmo assim, resistem em muitas maternidades. Nos últimos anos, cresceu o questionamento a essa padronização forçada.

Receber tratamento respeitoso na gestação e no parto não é uma questão feminina. O abuso afeta a criança e o parceiro, como ocorre com maridos impedidos de acompanhar as mulheres sem justificativa. O atraso no pensamento nacional ficou evidente após o nascimento da princesa Charlotte, da Inglaterra. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, causou furor por receber alta e aparecer linda no mesmo dia do nascimento de sua caçula, segundo informações oficiais. Kate contou com regalias para dar à luz uma princesa. Mas sua boa forma pós-parto não é excepcional para os padrões britânicos. Por lá, discute-se desde os anos 1950 como dar conforto à parturiente e baixar a mortalidade materna. A estratégia incluiu reduzir as cesáreas e as intervenções desnecessárias. No pré-parto, a gestante define como quer ser atendida. Nada garante que o nascimento seguirá o roteiro, mas os detalhes mostram o envolvimento da equipe hospitalar. Isso gera confiança e calma.

No Brasil, ainda há muito que mudar nessa área. Uma demanda contra violência obstétrica chegou também ao Ministério Público de São Paulo, em 17 de novembro de 2014. A apresentação incluiu uma audiência com promotores, especialistas e funcionários do Ministério da Saúde. Na ocasião, a mineira Joyce Guerra contou sua história. Em 2007, Joyce deu entrada em uma maternidade em Guaxupé, Minas Gerais. Joyce não enxerga – ela não viu os rostos dos que a atenderam. O bebê estava prestes a nascer, por parto normal. Aí começaram os problemas. Disseram que havia mecônio (as primeiras fezes do bebê) no líquido amniótico – um perigo potencial para a criança. Deixaram-na apreensiva, mas não fizeram exames adicionais nem a informaram de mais nada que indicasse a gravidade ou a ausência da ameaça. Joyce pediu que chamassem sua médica, mas não foi atendida. Optaram pela cesárea. Não admitiram acompanhante. Depois de duas tentativas frustradas de anestesiá-la, a equipe prosseguiu com a cirurgia assim mesmo. “O anestesista puxava meu cabelo para eu não desmaiar de dor”, diz. A criança ficou na UTI por uma semana antes de ir para casa. Joyce procurou um advogado, mas ele não aceitou a causa, porque ninguém havia morrido.

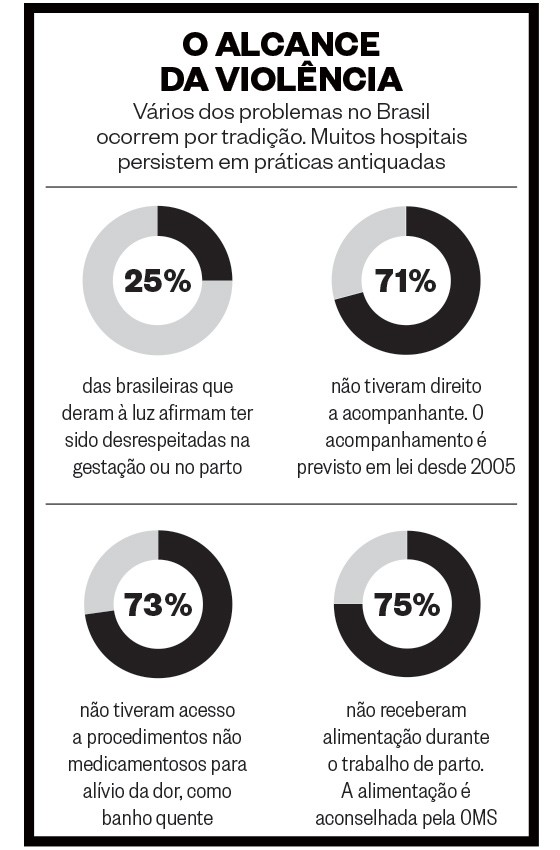

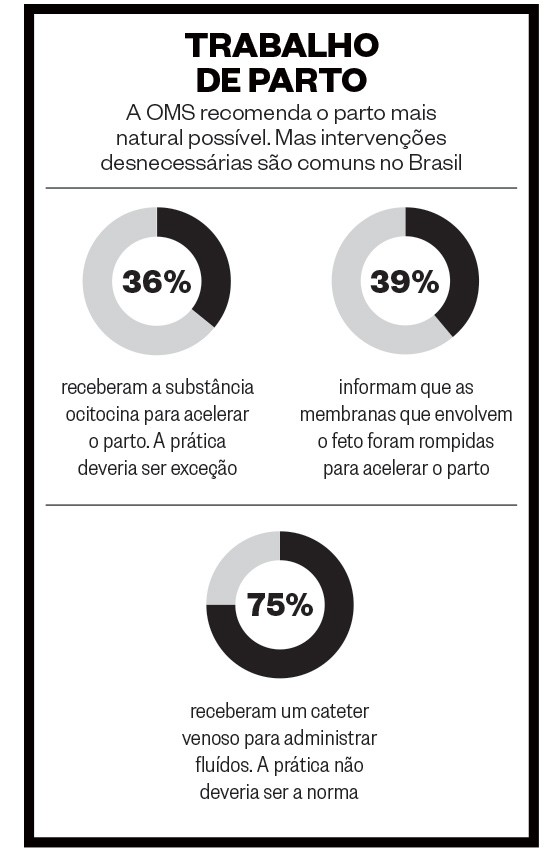

Quando confrontados com casos individuais, administradores de hospitais e profissionais de saúde argumentam que tomaram as decisões que consideraram tecnicamente adequadas no momento. Quando se observam as estatísticas, porém, fica claro que há algo errado no atendimento de praxe. Um levantamento de 2012 feito pela Fiocruz mostra que uma em cada quatro mulheres que deram à luz acredita ter sido vítima. “Nascer no Brasil não tem sido uma experiência natural, nem para pobres nem para ricos”, afirma a pesquisa. O índice de cesáreas no país é altíssimo. A OMS considera razoável que 15% dos partos ocorram por essa cirurgia. No Brasil, o índice é de 89,9% dos nascimentos em maternidades privadas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou em janeiro uma resolução para tentar elevar a parcela de partos normais. A cesárea acarreta mais riscos para mãe e criança. Nas redes pública e privada, porém, intervenções desnecessárias para acelerar o nascimento ainda valem como regra, mostra o estudo da Fiocruz. Ainda são amplamente difundidas práticas em desuso ou sem respaldo científico, como administração de ocitocina para acelerar o parto.

A reação ganha corpo. A ONG Artemis organiza um crowdmap (mapa colaborativo) chamado Violência Obstétrica, para que as brasileiras registrem casos de desrespeito. Desde 2012, há marchas anuais pela humanização do parto e contra a violência obstétrica em ao menos 30 cidades no país. O mesmo fenômeno ocorre em outras sociedades, conforme as famílias se informam. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que, entre 2001 e 2012, subiu de 45% para 58% a parcela de mulheres que veem o parto como uma situação que, não havendo complicações, elas comandam. Elas não acham normal receber espetadas de seringas sem explicações, ser interrompidas por enfermeiras entrando no quarto sem ser solicitadas, nem sofrer exames de toque em sequência.

Muitos dos casos não chegam a incluir negligência ou abuso, nem colocam ninguém em risco. Mas decorrem de doses cavalares de insensibilidade e despreparo de profissionais de saúde para lidar com a fragilidade emocional da paciente. Quando Talmai Terra decidiu ter o segundo filho, não imaginou que precisaria se preparar para perdê-lo. Um aborto espontâneo poderia acontecer, avisou o obstetra. E aconteceu, no quinto mês de gestação, em julho de 2012. Talmai e o marido foram para o Hospital e Maternidade Brasil, no Grande ABC Paulista, que integra a rede D’Or. O médico não se identificou nem perguntou o nome da paciente. Apenas pediu a ela que afastasse as pernas. Instantes depois, o médico, sem avisar, colocou o feto, morto, ao lado da mãe, embrulhado na luva que usara. Um enfermeiro tentou melhorar a situação, colocou o feto numa caixa de equipamentos e o depositou no colo da mãe. A administração do hospital afirma que “o diagnóstico e os procedimentos necessários ao tratamento da paciente foram realizados corretamente”.

A discussão aberta sobre o tema é benéfica. Há grupos radicais, porém, que usam a crítica destrutiva como arma e, assim, não contribuem com o fim dos abusos. Obstetras respeitados têm receio de participar do debate, por medo de exposição em redes sociais. Um deles, procurado por ÉPOCA, lamenta o tom de certas debatedoras. “Como a relação médico-paciente pode ser construída, se a gestante entra no consultório temendo ser vítima?”, diz. Mesmo as famílias mais conscientes têm de aceitar a possibilidade de enfrentar imprevistos que coloquem em risco a gestante e o bebê. “O médico pode jurar fazer o melhor possível para atender ao que ela (a gestante) quer, mas precisa ter liberdade para fazer o melhor julgamento”, diz Alexandre Pupo. A solução tem de incluir os cursos de medicina. Uma avaliação do Ministério da Educação, feita em 2014, concluiu que 27 cursos de medicina, de um total de 154 avaliados, eram insatisfatórios. Mas Etelvino Trindade, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, lembra que o médico não é o único responsável. Administradores hospitalares, funcionários de atendimento e outros profissionais de saúde também precisam zelar pelo bem-estar das famílias.

O problema não será resolvido apenas pela lógica de fiscalização e punição. “Criminalização (da violência obstétrica) é demagogia. Não adianta querer que o Direito Penal dê resposta a tudo”, afirma a promotora Fabiana. Ela acredita que, para fazer cumprir as leis que já existem, como a previsão de presença de acompanhante no parto, a melhor estratégia é unir pressão à educação. Não somente por parte das vítimas, mas por toda a sociedade.

Nenhum comentário:

Postar um comentário