A Gênero e Número olhou para os acontecimentos relevantes do ano a partir do brutal assassinato de Marielle Franco, em março; mortes, violência política e discurso de ódio foram registrados ao longo de 2018, temporada em que também houve articulação e vitórias nas urnas das mulheres negras

2018: O ano da violência política e da morte de Marielle

Por Lola Ferreira e Vitória Régia da Silva

18 DE DEZEMBRO DE 2018

O ano de 2018 será marcado pela perda de uma liderança democrática e pela violência política contra eleitores e candidato/as. Em 14 de março, há pouco mais de nove meses, a vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ) foi executada junto ao motorista Anderson Gomes ao sair de um evento em que se discutia a importância de jovens negras estarem em rede na busca por espaços de protagonismo e para a mudança nas estruturas sociais. O assassinato de Marielle, uma mulher negra, LGBT e defensora dos direitos humanos, repercutiu no país e no mundo e ampliou o debate sobre violência política, que não é um fenômeno novo e que se manifesta de diferentes formas, mas que marcou este ano e foi notícia antes, durante e após a corrida eleitoral.

Para Mônica Francisco (PSOL), eleita em outubro deputada estadual pelo Rio de Janeiro e ex-assessora de Marielle Franco, o ano começou após a execução da vereadora, um crime que, analisa, teve vários significados. “O principal é que a democracia no Brasil já era percebida pelas camadas populares como muito frágil e [a morte da Marielle] foi uma resposta dos setores conservadores à presença de uma mulher negra, lésbica favelada, política e mãe ocupando um espaço de poder”, opina.

Para Mônica Francisco (PSOL), eleita em outubro deputada estadual pelo Rio de Janeiro e ex-assessora de Marielle Franco, o ano começou após a execução da vereadora, um crime que, analisa, teve vários significados. “O principal é que a democracia no Brasil já era percebida pelas camadas populares como muito frágil e [a morte da Marielle] foi uma resposta dos setores conservadores à presença de uma mulher negra, lésbica favelada, política e mãe ocupando um espaço de poder”, opina.

Mônica frisa que a figura de Marielle tornou-se conhecida no mundo inteiro como símbolo da luta pelos direitos humanos e até mesmo de uma forma diferente de fazer política. “Com afeto e gestada no seio do matriarcado africano”, afirma, antes de tentar dar a dimensão do que representava a vereadora: “Ela era a voz dos invisíveis.”

Marinete da Silva, mãe de Marielle, afirmou à Gênero e Número que a parlamentar incomodou quem estava no poder, já que a política ainda é um sistema ocupado majoritariamente por homens brancos. “Ela era mulher negra que defendia a classe e deu sua própria vida em função disso.”

Assista a entrevista completa com Mônica Francisco

O discurso que mata

No caso Marielle, os ataques de ódio ao nome e à imagem da parlamentar seguiram mesmo após sua execução. Buscando manchar a trajetória bem-sucedida de Franco, notícias falsas foram disseminadas via grupos de WhatsApp. A Justiça foi acionada pela família e agiu em relação ao Facebook: por determinação, a rede social deveria retirar do ar qualquer notícia falsa sobre a vereadora. A empresa também foi obrigada a revelar os dados dos caluniadores. Já durante o período eleitoral, quando a violência e o discurso de ódio foram usados como capital político, dois candidatos do PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, personificaram tamanha violência ao rasgarem placa de rua em homenagem à vereadora. Meses depois, eles mesmos, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, foram eleitos com 140 mil e 30 mil votos, respectivamente. Vão ocupar cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na Câmara dos Deputados.

Na última sexta-feira (14), o secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, afirmou que a vereadora foi assassinada por milicianos que acreditavam que ela poderia atrapalhar os negócios ligados à grilagem de terras na zona oeste do Rio. Segundo Nunes, o crime estava planejado desde 2017, pois a atuação da vereadora seria conscientizar os moradores da área sobre a posse de terra. Caso seja comprovada em inquérito a motivação da morte de Marielle, haverá a confirmação de que foi um crime ancorado na violência política. Nesta terça (18), foi preso o primeiro suspeito de envolvimento na morte de Marielle, um ex-policial militar envolvido com as milícias do Estado.

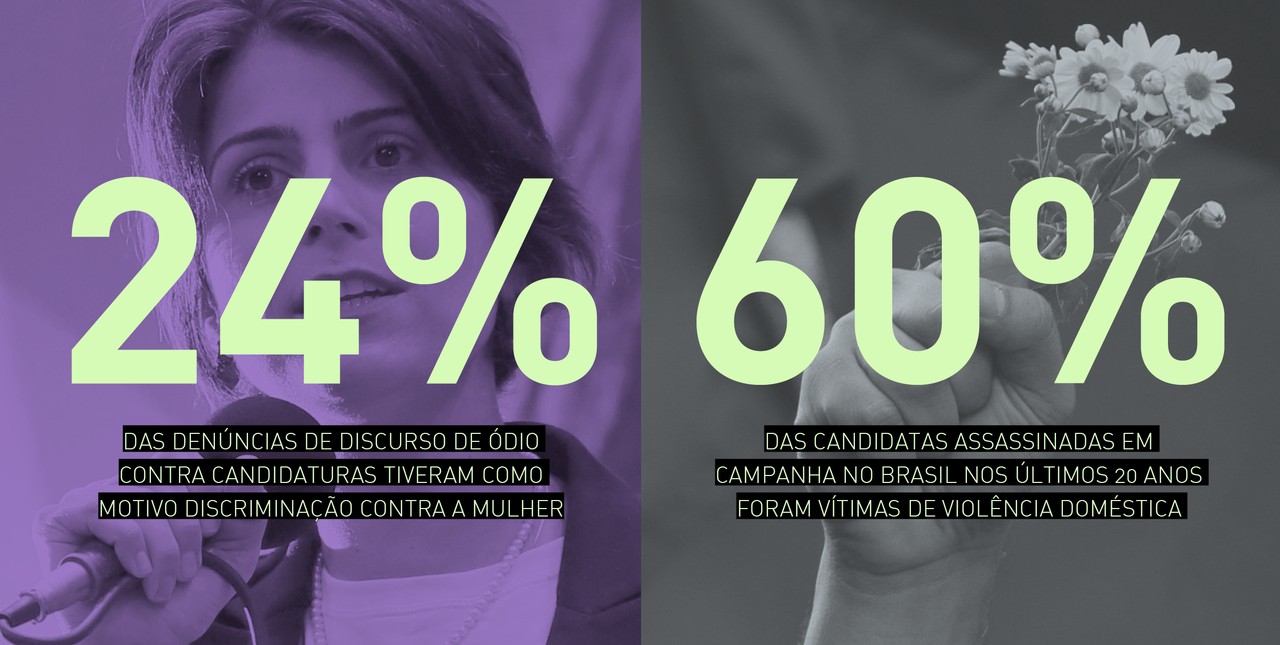

De acordo com a iniciativa TretAqui, canal desenvolvido por organizações da sociedade civil para facilitar a denúncia de discursos de ódio, 24% dos casos registrados contra campanhas tiveram como motivo discriminação contra a mulher. Os números refletem um momento de recrudescimento do discurso que ataca minorias políticas, utilizado mais de uma vez ao longo do ano por Jair Bolsonaro (PSL).

A forma agressiva de conduzir os interesses políticos não ficou restrita, entretanto, a parlamentares e candidatos. Eleitores também foram atacados pelo país por cidadãos que assumiram a face mais violenta da política. Na Bahia, Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Mestre Moa do Katendê, foi morto após declarar seu voto em Fernando Haddad (PT). Além dele, pelo menos outras 87 pessoas foram vítimas de agressão ou de assassinato por motivação política, segundo levantamento Vítimas de Intolerância da Agência Pública e da Open Knowledge Brasil.

A execução de Marielle foi o auge da violência a parlamentares em 2018, mas outros casos aconteceram ao longo do ano para provar que, sim, foi esse foi um fenômeno central desde janeiro. A União de Vereadores do Brasil fez levantamento próprio que aponta outros nove vereadores assassinados no Brasil até setembro deste ano — oito deles eram homens.

Para além dos homicídios, outros tipos de violência política foram observados. Recentemente, a deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL/SP) denunciou à polícia que recebeu uma cabeça de porco junto a um bilhete que trazia o texto “vai sofrer ou vai morrer”. Antes, no primeiro dia de campanha eleitoral, a deputada federal eleita Talíria Petrone (PSOL/RJ) foi hostilizada por um policial militar enquanto se deslocava para a primeira atividade de campanha: ele sacou a arma e, quando alertado por pessoas ao redor que poderia matar alguém, afirmou que “ideologia também mata”. Em outubro, a senadora eleita Soraya Thronicke (PSL/MS) fez campanha com um colete à prova de balas com medo do seu próprio suplente, depois de ter sido ameaçada por ele numa ligação telefônica.

Candidata à Vice-Presidência da República na chapa de Fernando Haddad, Manuela D’Ávila (PCdoB/RS) também esteve sob ataques durante a campanha eleitoral. O arsenal das fake news foi direcionado para D’Ávila em diversos momentos; num deles ela foi associada ao autor do atentado sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro e passou a receber ameaças de morte nas redes sociais.

Hasselmann, Petrone, Thronicke e D’Ávila estão localizadas em diferentes pontos do espectro político-ideológico, mas ser de direita ou de esquerda não foi álibi para se livrarem dos ataques.

Esta é a análise de Marlise Matos, do departamento de Ciência Política da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e da equipe do Observatório da Violência Política do Estado, espaço criado para atender a população nas eleições deste ano. O observatório é um espaço para orientação sobre como denunciar os casos de violência política e, em articulação com a Defensoria Pública, Assembleia Legislativa e Ordem dos Advogados auxilia no encaminhamento dos casos.

Matos denomina o fenômeno como violência política sexista por ter a ver com as relações de gênero, incluindo a população LGBT+. A pesquisadora observa que este tipo de violência associada ao machismo está em escalada desde o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, mas que agora fragmentou-se em múltiplos públicos, provocando um agravamento do processo.

A opinião de que os anos que se avizinham podem ser piores para mulheres e grupos identitários na política é associada, por Matos, também à aprovação de um modo mais autoritário de fazer política. “Este autoritarismo foi responsável, em 2018, por quebrar a corrente da tolerância mútua, que é um importante princípio democrático”, analisa. Em outubro, pesquisa do Datafolha mostrou que 75% dos eleitores julgavam o presidente eleito como candidato mais autoritário, e a imprensa internacional também classificou a personalidade do presidente sob o mesmo viés.

Candidata à Presidência da República este ano, Marina Silva afirmou, ao votar no 1º turno, que o caminho da violência política não era viável para o Brasil: “Nós temos que combater tudo que ameaça a democracia brasileira, a estabilidade econômica, social e política do Brasil”, disse.

Violência eleitoral ou política?

Toda violência eleitoral é violência política, mas nem toda violência política é eleitoral. Felipe Borba, doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ (Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e coautor do artigo “Violência eleitoral no Brasil: o perfil político e social de candidatos assassinados entre 1998 e 2016”, explicou em entrevista à Gênero e Número que casos de violência política podem se dar contra vários tipos de “militantes, ativistas, lideranças indígenas”.

O que aconteceu com D’Ávila e as outras candidatas atacadas em 2018, portanto, foi violência eleitoral, que é o ato violento direcionado a candidatos no período entre a campanha eleitoral até a posse dos eleitos, com foco em interferir diretamente no resultado de um pleito.

A partir dessa definição, Borba faz uma análise de todos os candidatos a cargos eletivos assassinados no Brasil no período, e conclui que das 79 mortes registradas entre 1998 e 2016 cinco foram de mulheres. Destas, três foram vítimas de violência doméstica. Coautor do artigo junto com Borba, Ary Jorge Aguiar Nogueira dedicou-se a analisar as mortes das candidatas. No artigo “Feminicídio Eleitoral”, o pesquisador da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) aponta que o machismo e a carreira pleiteada pelas mulheres têm forte correlação.

E completa: “É difícil aferir até que ponto efetivamente a questão política é o principal determinante, mas com certeza o componente adicional é aquele homem machista que a enxerga como prioridade. A tendência é reduzi-la”, afirma. Nogueira contextualiza que no senso comum da sociedade as mulheres são objetos de política, e não sujeitos nativos de política.

Nogueira avalia que isso pode acontecer especialmente com mulheres mais jovens, vistas como “forasteiras” na política. Também neste ano, a candidata a deputada estadual Tayná Sena (PT/RJ), de 23 anos, registrou boletim de ocorrência por agressão contra seguranças das campanhas de candidatos do MDB. Ao Jornal Extra, Sena afirmou que um dos homens tirou o microfone em que ela falava e a agrediu na boca. Ela relatou ainda que eles estariam armados.

Reação do status quo

É consenso entre os pesquisadores ouvidos pela Gênero e Número que o machismo opera plenamente na política. Para Roberta Eugênio, advogada da Casa de Mulheres da Maré e pesquisadora na área de Direito na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a discussão sobre a presença de mulheres na política esteve, até 2018, muito restrita à quantidade de cadeiras preenchidas por elas nas casas legislativas. A advogada acredita que a corrida eleitoral deste ano mostrou que o debate também deve ser massivo sobre as violências sofridas por mulheres quando se afirmam enquanto figuras políticas, e que as vítimas devem denunciar tais violências de modo mais organizado.

Por atingir mulheres independentemente de qual legenda elas integrem, Eugênio ressalta que o próximo passo de combate à violência política é organização, e destaca a necessidade de nomear os episódios de violência como machismo.

— Roberta Eugênio, advogada da Casa de Mulheres da Maré

Eugênio integrava a equipe jurídica do mandato de Marielle Franco até o dia da execução da vereadora e avalia que, a despeito da estrutura que força a saída de mulheres do espaço político, elas estão melhor organizadas desde 2013. Naquele ano, manifestações populares tomaram as ruas, lideradas por movimentos da sociedade civil. A advogada destaca que a vitória nas urnas nas eleições de 2016 e 2018 também são resultado dessas articulações

Os avanços e a ascensão de perfis que historicamente estão mais à margem da política institucional, representados principalmente por um aumento de 50% no número de mulheres na Câmara dos Deputados a partir de 2019, gerariam, como tem se observado, uma reação do status quo, de acordo com análise da advogada.

“Eu vejo que esses ataques tão violentos contra as mulheres têm relação com tentar conter este movimento que está em curso, de ocupação pelas mulheres nesses espaços políticos. Mas não há possibilidade de frear o impacto positivo da experiência de ter tantas mulheres na política. Numa eleição em que mulheres foram tão atacadas, a gente tem ainda assim um aumento expressivo no número de eleitas”, observa.

[ENTREVISTA] Patricia Hill Collins: “Eu acredito que a primeira estratégia importante é sobreviver em uma sociedade que nos proporciona vários tipos de morte”

Ainda no debate sobre o avanço do conservadorismo e mecanismos de defesa para grupos alvos de violência, a Gênero e Número entrevistou Patricia Hill Collins. A renomada intelectual negra e professora universitária de Sociologia da Universidade de Maryland (EUA) afirma que muitas de nós já abraçamos esse futuro em que teríamos mais mulheres como Marielle no poder, além de uma sociedade igualitária e que respeita as diferenças, mas ela destaca que muitos não querem ver essa mudança porque temem perder privilégios.

Ex-chefe do Departamento de Estudos Afro-Americanos na Universidade de Cincinnati e ex-presidenta do Conselho da Associação Americana de Sociologia, Collins frisou que quando a ameaça de violência não é mais suficiente para conter revoltas e lutas por mudanças, a violência escala. Diante desse cenário, seria preciso repensar as estratégias de sobrevivência dos grupos minoritários.

Mesmo diante do contexto violento, Collins destaca a inserção na política eleitoral como um caminho: “Se ainda existe uma democracia suficiente ali, mais pessoas precisam concorrer, não menos. Não podemos fugir da política partidária devido ao que aconteceu no passado”.

Hill Collins é bastante conhecida entre os acadêmicos no Brasil, mas há poucas referências e materiais traduzidos para o português que falem sobre seu trabalho. Com frequência, ela participa de fóruns de mulheres negras e de eventos políticos e acadêmicos no país. No evento Nós Tantas Outras, promovido pelo SESC SP, ela conversou com exclusividade com a Gênero e Número.

Leia a seguir trechos da entrevista:

Gênero e Número: No ano de morte de Marielle Franco, uma das representantes políticas que lutavam ativamente pelos direitos das mulheres diversos grupos afirmaram-se na luta pelos seus direitos e pelo lugar na política. Por que ainda é tão difícil, especialmente para mulheres negras, adentrarem a política institucional?

Patricia Hill Collins: É difícil porque muita gente se sente ameaçada pelas pessoas negras. Eu acredito que as mulheres negras não têm noção do quão poderosas somos. Porque muito da história das mulheres negras tem sido a tentativa da sociedade de desumanizar e dominar nossos corpos e nós tivemos que fingir que concordávamos com isso para sobreviver. Por isso, quando uma pessoa como Marielle emerge e ela é ousada, não tem medo de falar e se recusa a ficar de fora da política, pode soar e ser ameaçador para quem detém o poder. Ela decidiu que iria concorrer a um cargo e ser uma líder política não porque queria influenciar a tomada de decisões, mas porque queria ser quem toma as decisões. Você vê o quão ameaçador isso é para quem está no poder?

Isso foi uma mudança do tempo que passou e do que virá. Estamos em um momento de transição e ela representava, e na verdade continua representando, esse futuro que queremos e muita gente teme. De muitas formas, ela se tornou um teste de diferentes visões do que o futuro será. Muitos de nós abraçamos esse futuro em que teríamos muito mais mulheres como Marielle no poder, além de uma sociedade igualitária, que respeita as diferenças e que estimula as pessoas a entrarem na política sensibilizadas em resolver os problemas sociais do país — e o Brasil tem muitos problemas sociais como os Estados Unidos e outros países.

Gênero e Número: As mulheres negras que conseguem entrar na política institucional relatam que sofrem por serem as únicas em espaços majoritariamente masculinos e brancos, e assim como Marielle têm que lidar com a violência política. Por que uma mulher negra no poder incomoda tanto?

Patricia Hill Collins: Alguns deles são homens, outros brancos e heterossexuais. Eles estão em diferentes categorias e não querem ver essa mudança porque não sabem como ela será e qual seria seu papel nela. Eu acredito que eles poderiam fazer parte dessa mudança também, se superarem o medo das mulheres negras. Nós temos muitas mulheres negras talentosas que estão a frente de iniciativas, que são líderes há muito tempo e estão prontas para o novo futuro. Mas até lá, essas pessoas que se opõem à mudança podem ser perigosas. Infelizmente, uma coisa que emerge desse perigo é a violência com que estamos lidando nesse momento. Isso não é um fenômeno novo, tem sido sempre assim para mulheres e pessoas negras, muitas figuras políticas e pessoas que amamos têm sido tiradas de nós através da violência. Isso faz parte de um contexto maior em que o desafio é não esquecer ou desistir, porque ficamos desanimados. Quando eles atiraram nela acharam que iriam calar todos nós. Não podemos permitir.

Gênero e Número: Você disse que violência política sempre existiu, mas seria mais perigoso ser uma mulher negra nesse momento?

Patricia Hill Collins: Toda violência é de forma inerente política. Eu vejo a violência como uma dimensão da opressão, em que a ameaça de violência, se não a violência realmente, é usada para se manter no poder. Se um período de tempo aparenta ser mais violento que outro não é porque as coisas eram mais tranquilas ou que eram boas antes. É que a ameaça da violência era suficiente para suprimir as pessoas que protestavam. Quando essa ameaça aparenta não estar mais funcionando, vem em outras formas e tudo tende a se tornar mais perigoso.

Gênero e Número: Você conceitua que, por terem histórias únicas nas intersecções nos sistemas de poder, as mulheres negras criaram visões de mundo a partir de uma necessidade de autodefinição e para trabalhar em nome da justiça social. Como a visão e luta das mulheres negras ajudam outros grupos?

Patricia Hill Collins: A visão das mulheres negras ajuda outros grupos que quiserem aprender, essa é a questão. E é importante que mulheres negras aprendam com outros grupos. Eu não estou interessada em uma conversa em que eu supostamente tenho a resposta e outras pessoas só tomam nota ou vice-versa. É importante olhar para o que você está trazendo e acrescentando para a conversa, seja ela é feminista, antirracista ou de classe e pensar o que é distinto sobre as experiências que tivemos e que conexões e comparações podemos tirar dali. E você não pode ver essas conexões se as pessoas estão esperando que você faça seu trabalho por elas, todos têm que contribuir.

Gênero e Número: Em um momento de crescimento de governos conservadores, como no Brasil com Jair Bolsonaro (PSL) e nos EUA com Donald Trump (Partido Republicano), qual o papel das minorias sociais?

Patricia Hill Collins: Grupos minoritários ou qualquer grupo que seja afetado negativamente por esses governos tem que decidir o que quer ver diferente e as suas estratégias, lembrando que algumas podem ser mais arriscadas que outras. Esses grupos conservadores podem ser perigosos, por isso deve-se pensar em estratégias sofisticadas levando em conta o contexto e o que pode funcionar. Algumas vezes, por exemplo, um protesto funciona, e o Brasil tem uma tradição disso, que é uma das coisas que adoro no país, enquanto nos EUA os protestos têm uma história muito mais contida. Temos a tendência de ter amnésia do que já passamos e como nos organizamos historicamente para entender que temos muito trabalho pela frente.

As estratégias que formulamos devem ser em resposta à natureza da ameaça. Eu acredito que a primeira estratégia importante é sobreviver, em uma sociedade que nos proporciona vários tipos de morte. Vivemos em uma sociedade em que nossas crianças que estão vivas não têm esperanças e estão derrotadas antes mesmo de crescerem porque acreditam no que a sociedade diz que somos. Por isso, as estratégias podem e devem ser múltiplas e mulheres negras se destacam nisso. Algumas delas são por sobrevivência durante tempos difíceis, de construir os fundamentos para depois desse tempo, olhando a frente e pensando que ‘não vai ser sempre desse jeito’ e pensando no que possamos fazer agora para garantir isso. Em outros momentos, as estratégias são simplesmente protestos, como já falei, ou disputar nosso lugar no poder, onde entra política partidária. Se ainda existe uma democracia suficiente ali, mais pessoas precisam concorrer, não menos. Não podemos fugir da política partidária devido ao que aconteceu no passado.

Efeito Marielle: eleição de mais mulheres negras e iniciativas que levam seu nome são parte do legado

O legado político da vereadora carioca assassinada, conhecido entre os ativistas como “Efeito Marielle”, inspirou a candidatura de muitas mulheres negras nas eleições deste ano, como forma de levar adiante pautas relacionadas a minorias políticas. Houve vitória nas urnas: três mulheres negras que trabalhavam no seu mandato foram eleitas pelo PSOL como deputadas estaduais, além de uma amiga e companheira política, que foi bem-sucedida na campanha para o cargo de deputada federal. Taliria Petrone (PSOL/RJ), que já havia sido eleita em 2016 vereadora de Niterói, foi a 9ª parlamentar mais votada do Rio para o Congresso Nacional, com 107.317 votos, e a segunda mais votada da sigla no Estado neste ano. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Mônica Francisco, Dani Monteiro e Renata Souza, todas do PSOL, chegarão em 2019 reafirmando a trajetória de luta, tão intrínseca a Marielle.

Não foi só no Rio de Janeiro que mais mulheres, principalmente negras, foram eleitas. Nas unidades federativas, as mulheres pretas dobraram sua representatividade, passando de sete eleitas em 2014 para 15 eleitas neste pleito. Na Câmara dos Deputados, o número de negras aumentou 10 para 13, e de brancas de 41 para 63. Neste ano também foi eleita uma mulher indígena para o Congresso Nacional: Joenia Wapichana, da Rede/RR.

A deputada eleita Mônica Francisco destaca a atuação das mulheres negras nesse processo: “Houve uma resposta social e uma sensação de que mais mulheres negras ocuparam a política porque nesse pleito as mulheres negras não aceitaram simplesmente ser uma cota [nos partidos]”. Ela lembra que as mulheres negras até se lançavam na disputa por cargos, mas não tinham, e ainda não têm, uma equiparação na questão da dotação orçamentária dentro do fundo partidário.

Para Mônica, 2018 foi o ano em que veio à tona a ideia de que as mulheres negras devem protagonizar mais os processos políticos, e não só cumprir “cotas”.

Na esteira da mobilização, mulheres também se organizaram e ocuparam as ruas em homenagem à vereadora. No Brasil e no mundo, manifestações e vigílias foram feitas na ocasião da morte. Meses depois, já em outubro, após repercussão da quebra de placas pelos deputados eleitos, novo ato mobilizou milhares de pessoas na praça da Cinelândia para a distribuição de novas placas.

Além das urnas

Iniciativas foram criadas Brasil afora, eventos foram realizados no país e em outros países e livros foram lançados na esteira do efeito Marielle. Um dos mais recentes foi o lançamento simultâneo em 18 cidades brasileiras do livro “UPP: A Redução da Favela a Três Letras” [Editora: N-1 Edições], de autoria de Marielle. Trata-se de sua dissertação de mestrado na UFF (Universidade Federal Fluminense) e apresenta uma análise crítica da experiência das UPPs nas favelas cariocas. Todo o dinheiro da venda dos livros será revertido para a família de Marielle.

Anielle Franco também está escrevendo um livro em homenagem à irmã. A obra reunirá fotos, depoimentos e cartas a Marielle escritas pela família e será publicada pelo selo Sueli Carneiro, gerido pela filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro. O nome provisório do livro é Cartas para Marielle, ainda sem data de lançamento.

Na filantropia, a Fundação Ford, a Open Society Foundation e o Instituto Ibirapitanga anunciaram a criação de um fundo para incentivar e apoiar a atuação política das mulheres negras. Com a doação de US$ 3 milhões ao Fundo Baobá, instituição dedicada à luta pela igualdade racial no Brasil, será possível a criação e a manutenção do Programa Marielle Franco, focado por cinco anos no desenvolvimento de lideranças negras e no fortalecimento de organizações de mulheres negras.

Além do valor levantado inicialmente, a Fundação Kellogg, numa ação de contrapartida, doou US$ 7 milhões para o Baobá. Desta quantia, US$ 3,5 milhões vão para o Programa Marielle Franco. A outra metade vai para o Fundo Patrimonial, garantindo a sustentabilidade da organização e das iniciativas a longo prazo.

Sobre a aplicabilidade dos recursos e estrutura do programa, a diretora-executiva do Fundo Baobá, Selma Moreira, explicou à Gênero e Número que este é um momento de escuta. “Todos os grupos de mulheres negras estão trazendo demandas, como mulheres trans e de terreiro. E são todas demandas legítimas, por isso foi importante fazermos um trabalho de campo para ouvir as demandas e necessidades das mulheres negras e criar um programa inclusivo”, afirma.

De acordo com Moreira, o Fundo Baobá está na etapa final do processo de criação do programa e pretende anunciar os detalhes no primeiro trimestre de 2019.

Ainda que cada uma dessas atitudes lembre a brutal a interrupção da trajetória bem-sucedida de Marielle Franco, a mãe da vereadora acredita que iniciativas como essas fazem com que sua memória vá cada vez mais longe: “Ela, como mulher negra, defendia a negritude de maneira transparente e com muita garra. Essas iniciativas ajudam a mostrar o que realmente Marielle representa e o trabalho que ela fazia como ativista de direitos humanos. Espero que continuem existindo com muito compromisso e responsabilidade”, almeja Marinete da Silva.

Nenhum comentário:

Postar um comentário