É dentro das universidades que boa parte da ciência brasileira acontece – e mais de um quinto dessa produção vem da USP. Olhar para a presença e importância da mulher na instituição, então, é um jeito de enxergar como tem caminhado a representatividade feminina na academia.

O Jornal da USP ouviu algumas das mulheres que fazem ciência na Universidade e reuniu dados para tentar entender por que o caminho delas na pesquisa parece ainda tão difícil de trilhar.

A carreira onde a mulher é maioria

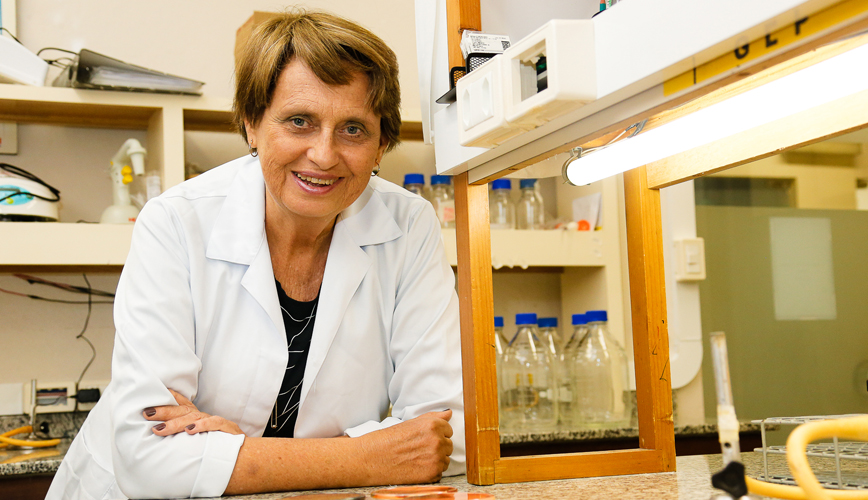

Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco – Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Estou em uma faculdade predominantemente feminina. Nunca tive nenhum problema por ser mulher, mas tive que trabalhar muito. Minhas duas filhas nasceram enquanto eu fazia doutorado e dava aulas em dois períodos. Mais de uma vez saí da minha casa aos prantos por deixar minha filha recém-nascida chorando. Tudo isso requer muito esforço, pois assumimos várias funções. Esperam que a gente cuide do marido, dos filhos, esteja linda e perfumada, sempre disposta.

Mas consegui progredir na carreira sem problemas, ser mulher foi um detalhe. Jamais imaginei, por exemplo, que seria pró-reitora, mas fui trabalhando e adquirindo experiência.

Se olharmos a USP como um todo, vemos que tem muito mais homens do que mulheres nas posições de comando, na liderança dos grupos de pesquisa. É o chamado Efeito Matilda, nome dado por uma historiadora da ciência para falar do preconceito contra a mulher nesse meio. É muito comum ainda não darem os créditos para as mulheres.

Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco, 68 anos, foi pró-reitora de Pós-graduação da USP de 2014 a 2016. É coordenadora do FoRC, um dos Cepids da Fapesp, bolsista Nível 1A de Produtividade em Pesquisa do CNPq e membro de membro de coordenação da área na Fapesp. É pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

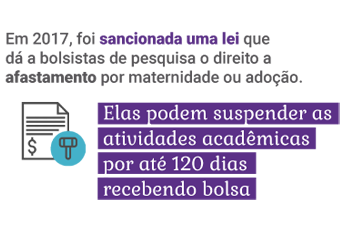

Fiquei grávida no final do doutorado e defendi a tese com um barrigão, três semanas antes do meu primeiro filho nascer. Depois, tive um filho depois do outro: quatro filhos em quatro anos. Não tive ajuda, então tive que parar e, quando decidi voltar, já era tarde para conseguir uma bolsa de pós-doutorado, pois as agências de fomento impõem um limite de tempo após a defesa da tese.

Então decidi prestar a Fuvest. Estava com quase 40 anos e comecei um cursinho. Passei em Meteorologia e fui fazer uma iniciação científica em uma área completamente diferente da minha, no Laboratório de Astrobiologia. Eu adorei lá e queria voltar a fazer pesquisa, então tranquei o curso e ingressei no mestrado. Hoje, estudo, basicamente, como seria a vida fora da terra e, principalmente, como adaptar alguns microrganismos à vida em Marte.

Meus filhos têm hoje 10, 9, 8 e 6 anos. Todos os dias levo as crianças para a escola e venho para a USP fazer os experimentos.

Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho, 42 anos, é pesquisadora do Instituto de Química da USP, em São Paulo. Formada em Biomedicina, fez doutorado direto em Biotecnologia e ingressou, dez anos depois, no mestrado

Sob a lupa

|

| Milena Guessi – Foto: Reinaldo Mizutani/ICMC |

Eu me senti incentivada a escolher o curso de Computação porque era o curso que a minha irmã estava fazendo. Somos muito próximas, mas tivemos experiências diferentes. Acredito que tenha sido mais difícil para ela encarar o fato de haver tão poucas mulheres no curso. Como eu a tinha como referência, foi mais fácil lidar com essa situação.

Por ser um ambiente novo e majoritariamente masculino, ficamos com vergonha de nos expor. Em uma sala cheia, por exemplo, não levantávamos a mão para tirar uma dúvida. Normalmente, esperávamos o fim da aula para conversar com o professor pessoalmente. Por sermos mulheres, parece que somos observadas com uma lupa. Noto que por ter tão poucas meninas na turma nós decoramos o nome delas. Somos mais identificáveis do que os outros alunos.

O número de meninas que se interessam pela área continua pequeno e precisamos desenvolver ações para reverter esse quadro. Sinto que a proximidade com mulheres bem sucedidas e que gostam do que fazem é um incentivo essencial para elas se inspirarem. Ter exemplos próximos ao nosso dia a dia dão à mensagem um valor muito mais concreto.

Milena Guessi Margarido, 30 anos, é pós-doutoranda em Engenharia de Software no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlo, onde se formou em Computação e fez doutorado em Ciências, com um período na Université de Bretagne Sud, na França. No instituto, também foi docente temporária e ajudou a fundar o Grupo de Alunas nas Ciências Exatas (Grace), que desenvolve atividades de extensão na área de tecnologia voltadas para o público feminino da cidade de São Carlos

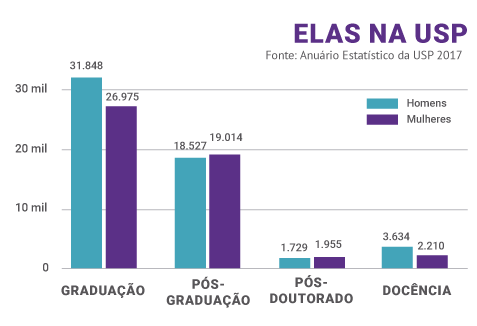

Menos mulheres a cada degrau

|

| Graziella Magalhães – Foto: Arquivo Pessoal |

O primeiro baque foi perceber que o ambiente era predominante masculino na graduação em Economia. É um tanto intimidador. E isso se estende para a pós-graduação, mestrado, doutorado. É como se existissem menos mulheres a cada nível acadêmico.

Não acho que tenha algum tipo de barreira para ser uma mulher cientista, mas pode ser mais desafiador porque a gente tem que se adaptar em meio a ambientes culturalmente mais machistas.

Tenho a impressão de que as mulheres precisam se provar mais. Nós precisamos disputar espaço. Por exemplo, alguns homens nos interrompem para repetir aquilo que estávamos dizendo antes. Também parece que nos levam menos a sério se usamos roupa curta, como se fosse um fator limitante. Não deveria ser.

É importante que mulheres tenham mais estímulo para continuarem a avançar no ambiente acadêmico e profissional.

Graziella Magalhães é doutora em Teoria Econômica pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, em São Paulo, e professora da Universidade Federal de Viçosa, vaga que pleiteou por meio de concurso público em que ela era a única mulher inscrita

"A ciência ainda é masculina"

|

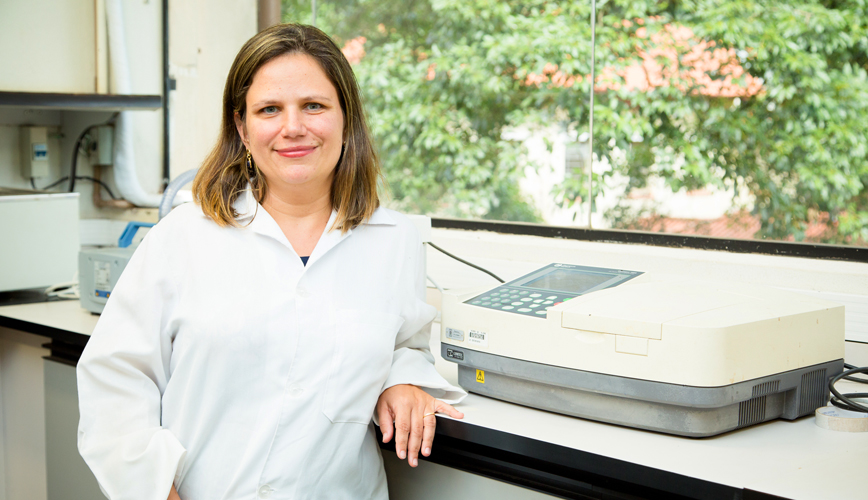

| Maria Carolina Quecine Verdi – Foto: Gerhard Waller / Esalq-DvComun |

Fiquei grávida só depois que passei no concurso para docente. Indiretamente, a carreira acabou atrasando meu projeto de maternidade. Lembro do apoio de meus colegas de departamento, mas quando fiquei grávida, eu me senti constrangida, porque tiraria licença maternidade e um colega teria que assumir minhas funções como docente durante seis meses. A verdade é que nós nos cobramos, como mulher, muito mais do que um colega de trabalho faria.

Ter tido meu filho depois de já estar estabelecida profissionalmente foi algo positivo. Talvez, se eu tivesse sido mãe mais nova, eu me sentisse desestimulada a seguir na carreira. Não é fácil levar uma carreira científica competitiva, sendo a mulher mais cobrada do que o homem. Eu vejo algumas alunas minhas desestimuladas e se vendo diante de dois caminhos: priorizar a família ou a carreira.

A ciência ainda é masculina. Vemos a anulação da mulher-mãe para priorizar a carreira como cientista. Mas, eu acredito que, dia após dia, essa cultura se quebrará.

Maria Carolina Quecine Verdi, 37 anos, é docente do Departamento de Genética Molecular na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba. Formada em Engenharia Agronômica, fez doutorado direto no Departamento de Genética e Melhoramento de Plantas, estudando alguns anos nos EUA. Sua tese sobre bactérias promotoras de crescimento em cana-de-açúcar ganhou dois prêmios, incluindo o 3º Prêmio Top Etanol, em 2011.

Texto: Aline Naoe, Bruna Diseró e Caroline Aragaki

Arte: Thais H. Santos

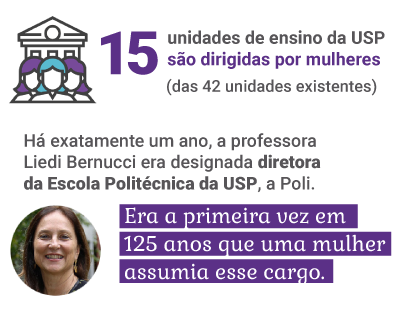

Maria Cristina Ferreira de Oliveira, a primeira diretora mulher do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP

Maria Cristina Ferreira de Oliveira, a primeira diretora mulher do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP Zehbour Panossian, atual diretora de Inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

Zehbour Panossian, atual diretora de Inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

Nenhum comentário:

Postar um comentário